L'histoire des logements sociaux

dans la Loire

Le logement social garde aujourd’hui une part important dans le parc immobilier à Saint-Étienne et sa région. Normal, pour un territoire historiquement industriel et ouvrier. Comment est-il apparu et a-t-il évolué jusqu’à nos jours ?

Loger les ouvriers

De Rive-de-Gier à Firminy, nul paysage emblématique du logement ouvrier comme dans le Nord. Là-bas, ils ont les corons, vastes lotissements de maisons aux briques rouges, serrés à l’ombre des terrils.

Les cités ouvrières puis les habitations à loyer modéré (HLM), stéphanoises et des environs sont plus discrètes. Elles sont également moins nombreuses : Beaulieu à Roche-la-Molière, Chavassieux et Montreynaud à Saint-Étienne, La Romière au Chambon-Feugerolles et quelques autres disséminées dans la vallée de l’Ondaine. Ces maisons et immeubles sont apparus avec l’arrivée d’une population ouvrière et modeste.

L'habitat social patronal

L’industrialisation, symbolisée par l’utilisation de la machine à vapeur, arrive à partir des années 1810-1830 avant de se répandre largement sur tout le bassin stéphanois : ville centre et les vallées du Gier à l’est et de l’Ondaine à l’ouest.

L’implantation des usines en fond de vallées attire l’immigration régionale ou plus lointaine principalement dans les villes de Rive-de-Gier, Saint-Chamond, Saint-Etienne, la Ricamarie, le Chambon-Feugerolles et Firminy. Cet essor brusque de la démographie remplit voire asphyxie les capacités en matière de logement.

La population s’entasse alors dans des taudis. Saint-Étienne passe de 40 000 à 120 000 habitants entre 1830 et 1890, Firminy multiplie par 10 sa population : de 1 700 en 1801 à 17 000 en 1901.

Certains industriels, penseurs, hommes politiques réfléchissent à ce problème et prônent le mouvement hygiéniste : le travailleur doit occuper une habitation décente et saine.

Les premières réalisations apparaissent à Mulhouse en 1854. Il s’agit soit de casernes (grands immeubles collectifs comme ceux construits par les Forges de Terrenoire ou Holtzer au Vigneron à Unieux), soit des cités (maisons comme à Roche-la-Molière dans le quartier de Beaulieu ou Chavassieux dans le quartier de Côte-Chaude à Saint-Étienne).

La cité de Beaulieu à Roche-la-Molière

La cité de Beaulieu à Roche-la-Molière

Des raisons économiques poussent les patrons à faire cela. Le but est d’attirer la main d’œuvre surtout pour les entreprises situées à l’écart des agglomérations.

C’est particulièrement vrai pour la compagnie des mines de Roche-la-Molière et de Firminy qui décide la construction de la cité de Beaulieu en plusieurs tranches entre 1874 et 1914.

Il est également plus facile de contrôler son personnel quand son habitation est proche, voire sur le lieu de travail.

Malgré cela, la part de l’habitat patronal reste globalement modeste ici. En effet, à Saint-Étienne, de nombreux logements existent déjà et s’offrent à la location.

Les premières lois

L’État légifère à la fin du XIXe siècle quand il prend conscience du problème du logement, notamment dans les bassins ouvriers.

La loi Siegfried de 1894 autorise les organismes d’habitations à bon marché (HBM) créés par les patrons à bénéficier des prêts de la Caisse des dépôts et de consignation et les Caisses d’Épargne.

Financer les constructions était souvent difficile vu les montants. Cela devient ainsi possible. La loi Strauss de 1906 permet l’aide des municipalités et des Conseils généraux sous forme d’apport de terrain, de prêt, de souscription.

Les pouvoirs publics deviennent un acteur indirect de l’habitat social.

La Première guerre mondiale aggrave localement le problème : Saint-Étienne et sa région sont un pôle industriel important pour l’effort de guerre : l’extraction houillère, la métallurgie et l’armement.

Une nouvelle vague d’immigration survient au début des années 1920 avec l’arrivée d’Italiens et de Polonais. Cet accroissement démographique accroit la pression sur les demandes de logement.

Une cité ouvrière est construite dans les années 1910 dans le quartier de Chavassieux, près de Côte-Chaude à Saint-Etienne

Une cité ouvrière est construite dans les années 1910 dans le quartier de Chavassieux, près de Côte-Chaude à Saint-Etienne

Les pouvoirs publics interviennent

Les pouvoirs publics deviennent un acteur majeur de l’habitat social. La loi Bonnevay de 1912 leur permet de pouvoir construire eux-mêmes du logement.

La Ville de Saint-Étienne dévoile son programme en décembre 1921 : près de cent immeubles collectifs sont prévus. L’office municipal d’HBM de Saint-Étienne a été créé en mars et livrera les ensembles de Solaure et Tardy en 1927.

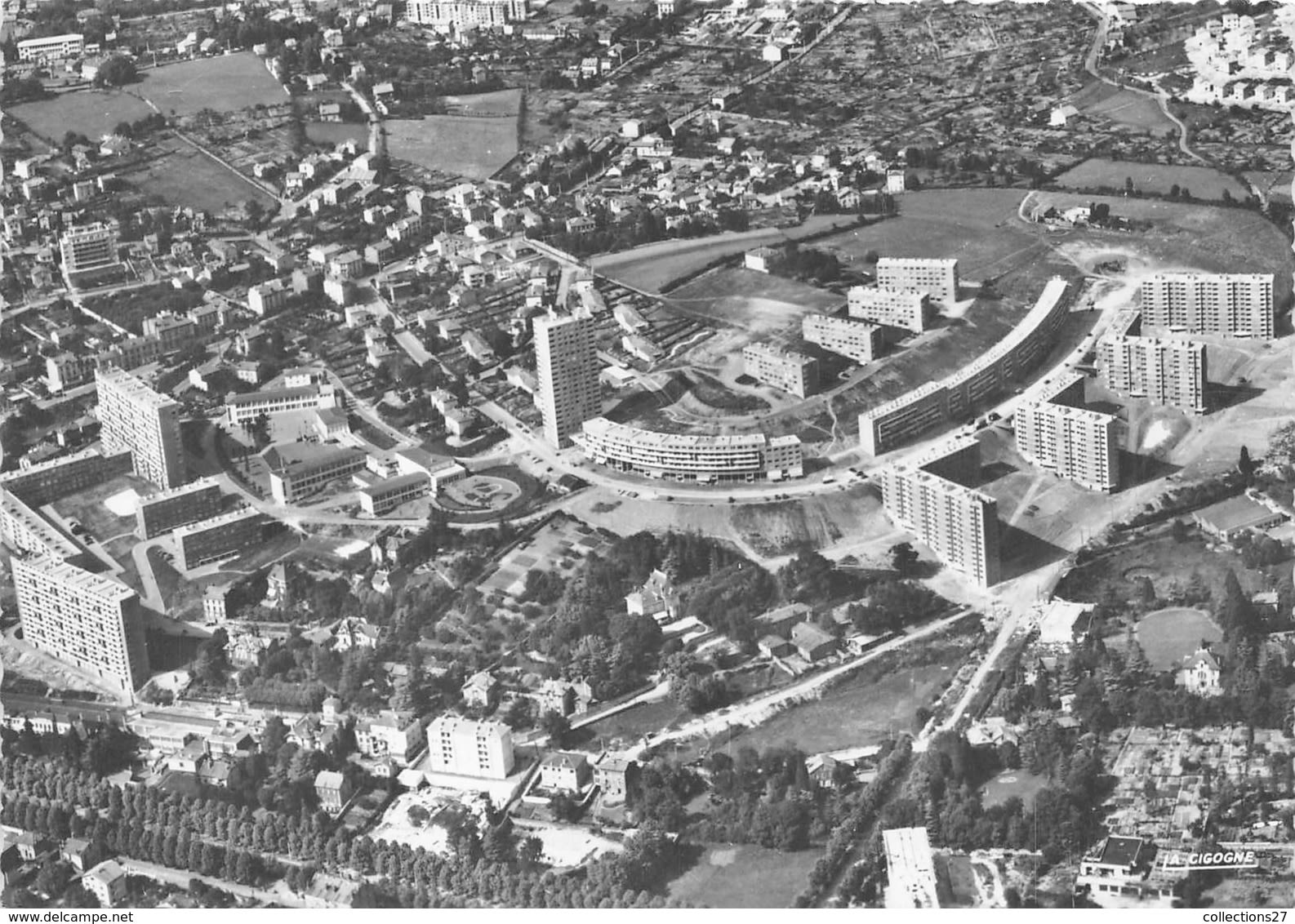

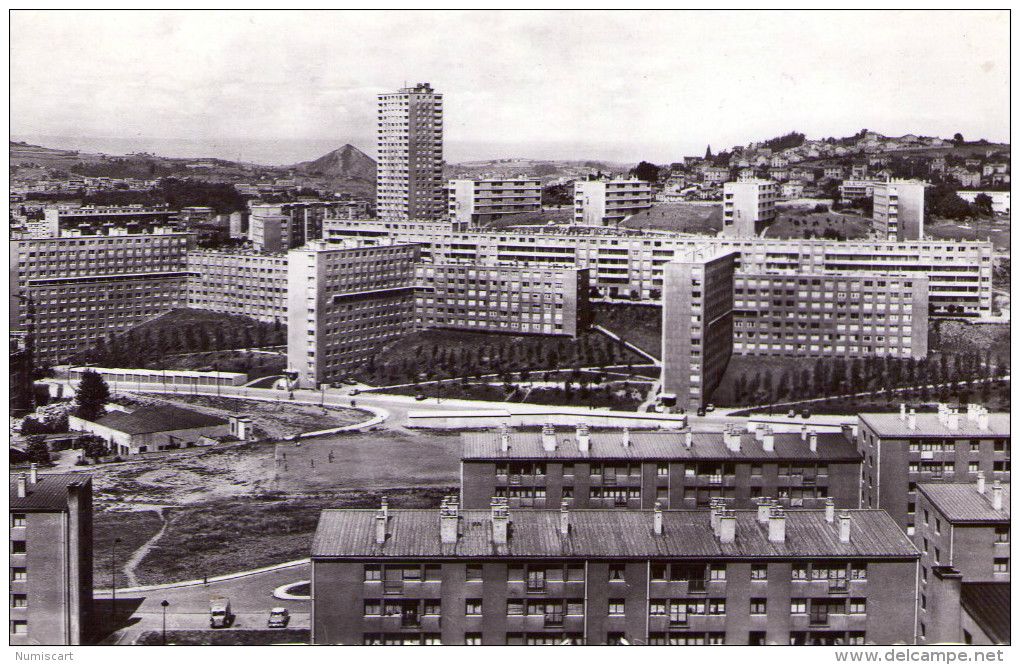

Le grand ensemble de Beaulieu à Saint-Etienne

Le grand ensemble de Beaulieu à Saint-Etienne

Plusieurs sociétés apparaissent et profitent de la garantie municipale permise par la loi Loucheur de 1928 : la Société économique immobilière de Saint-Étienne réalise 62 logements à proximité du Soleil en 1929, 290 à Valbenoite puis 72 à la Richelandière en 1932.

Même si seulement 4O % du programme municipal est réalisé, le mouvement de constructions est lancé néanmoins.

Louis Soulié, le maire stéphanois affirme en 1929 : « J’ai lu bien des statistiques mais je n’ai trouvé nulle part en France de ville, qui proportionnellement à sa population, ait fait une œuvre aussi considérable pour venir en aide à la classe ouvrière ».

Les grands ensembles

de l'après-guerre

Saint-Étienne est surnommé la « capitale des taudis » au sortir de la guerre. Malgré les efforts des années 1920 et 1930, l’état de l’habitat est préoccupant et aggravé par les dégâts du bombardement du 26 mai 1944.

La part du logement social reste faible. Les Houillères du bassin de la Loire ne logent qu’un tiers de ses employés en 1946. Pire, 25 % des logements ont au moins 100 ans. Seulement un sur cinq ont moins de 30 ans.

Dans la Préfecture de la Loire, 55% des habitations n’ont qu’une seule pièce principale, 62% n’ont pas de WC, 22% sont sans eau, 95% sont démunis de salle de bains.

Partout en France, on programme des opérations de démolition et de construction afin de bâtir un nombre important d’immeubles et apporter le confort moderne.

Localement, des expériences originales sont mises en œuvres comme les Castors, ces opérations d’entraides mutuelles entre habitants d’un même quartier pour la construction de la maison de chacun à Montplaisir, Villeboeuf, Montreynaud.

Des cités apparaissent à la Dame Blanche, Maugara, Séverine, parfois des cités de relogement ou de transit.

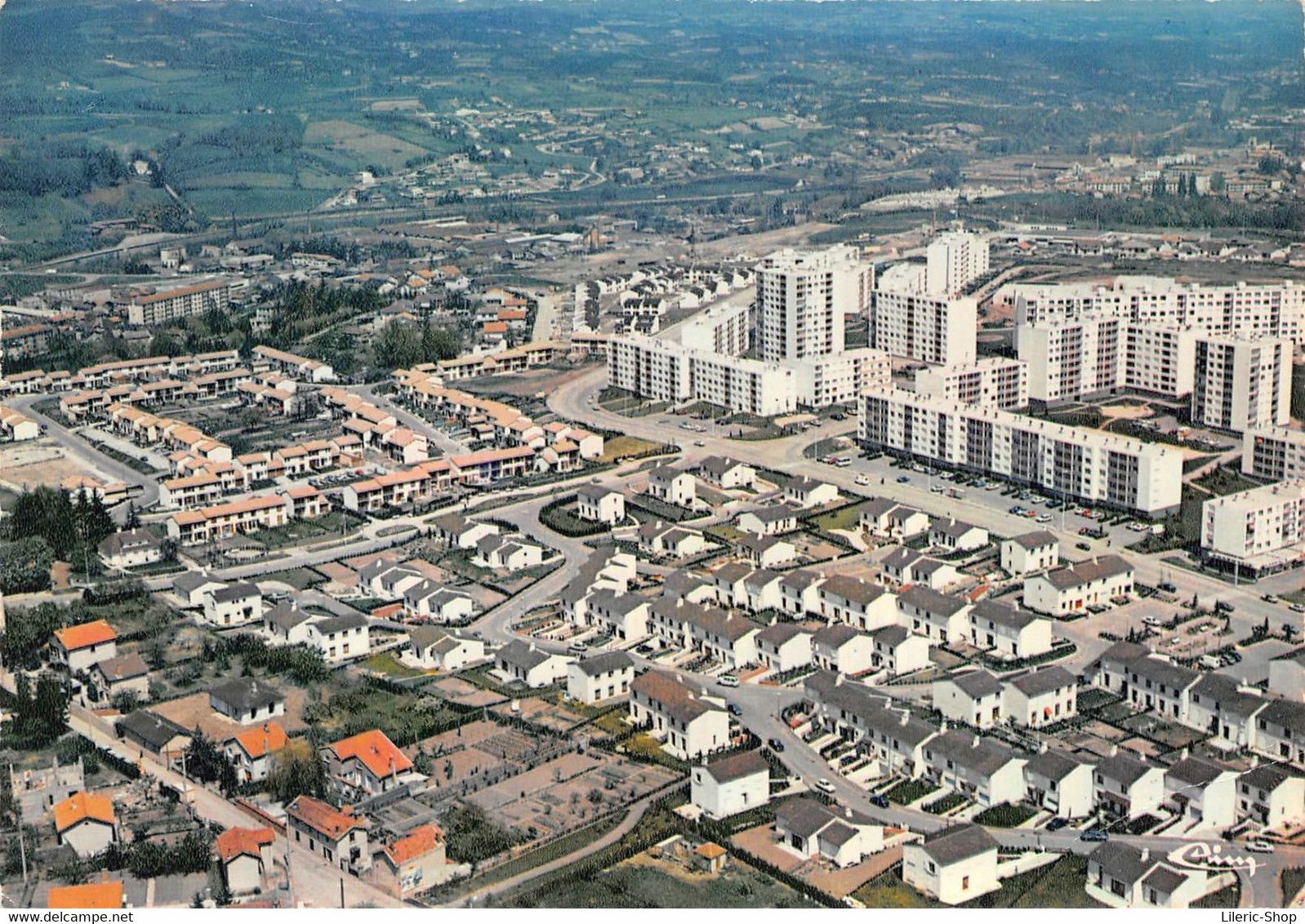

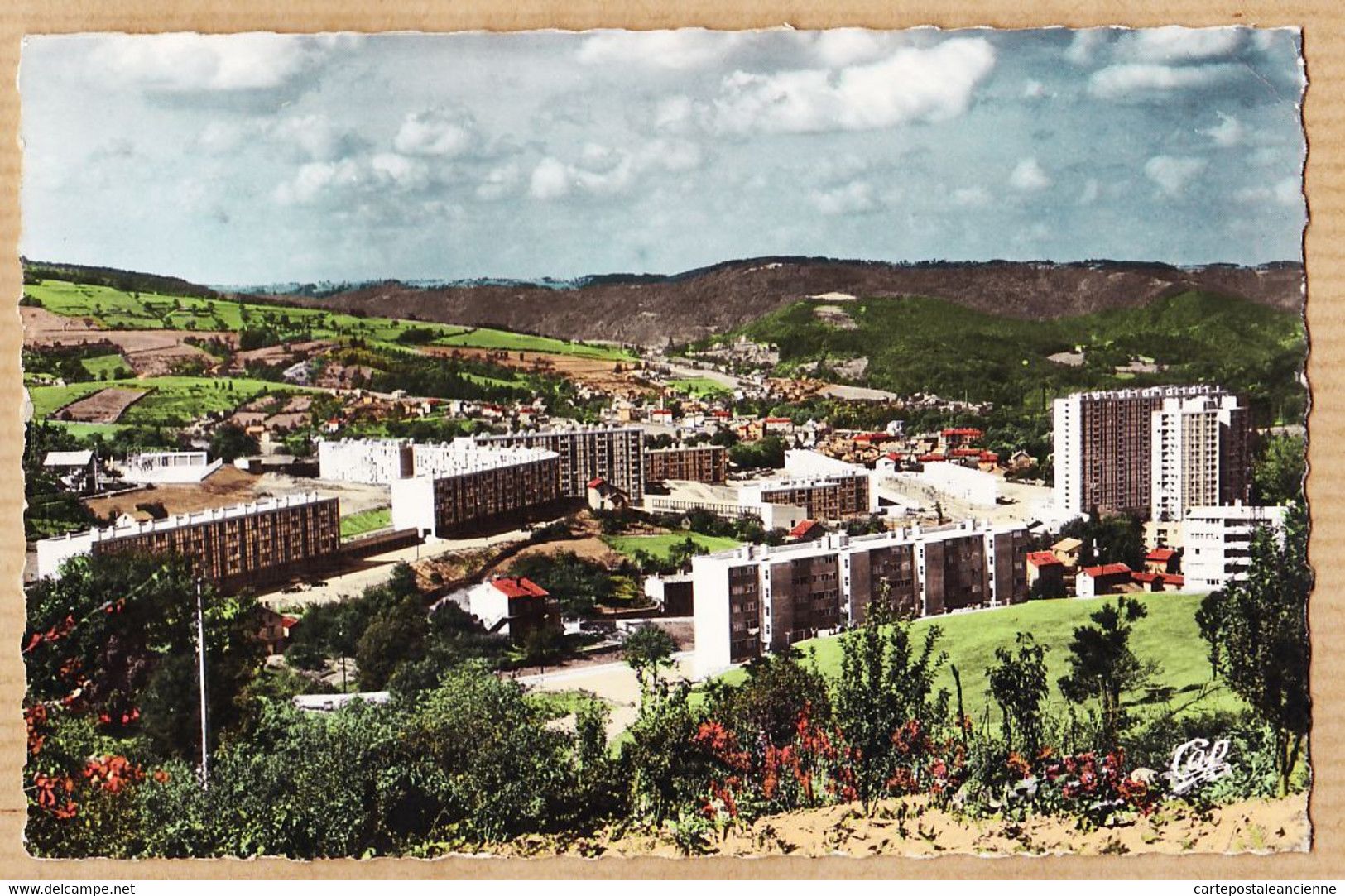

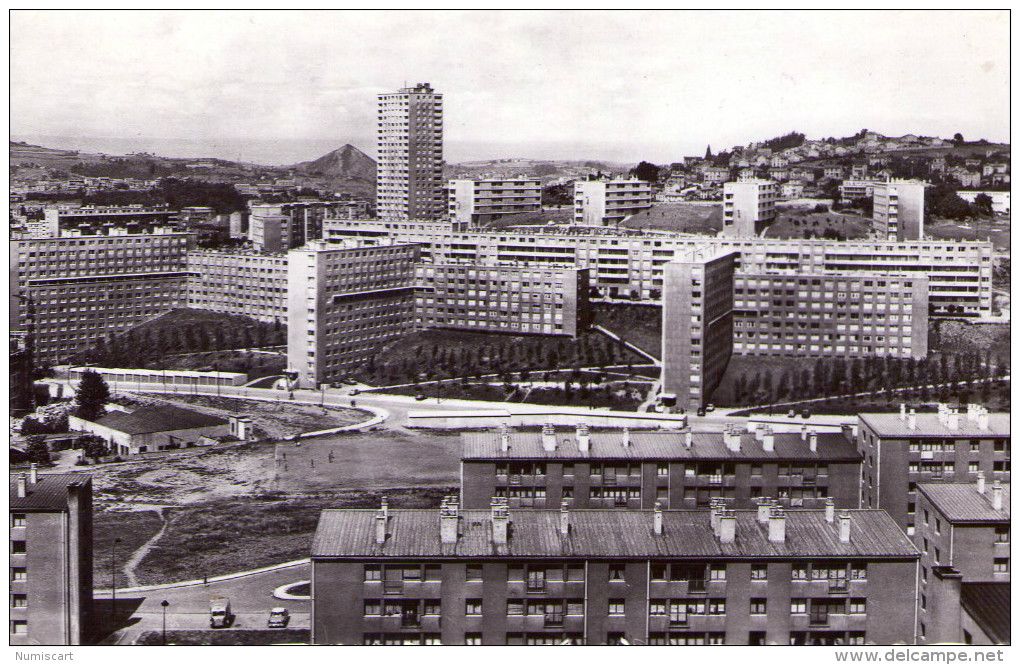

Le grand ensemble de Beaulieu à Saint-Etienne

Le grand ensemble de Beaulieu à Saint-Etienne

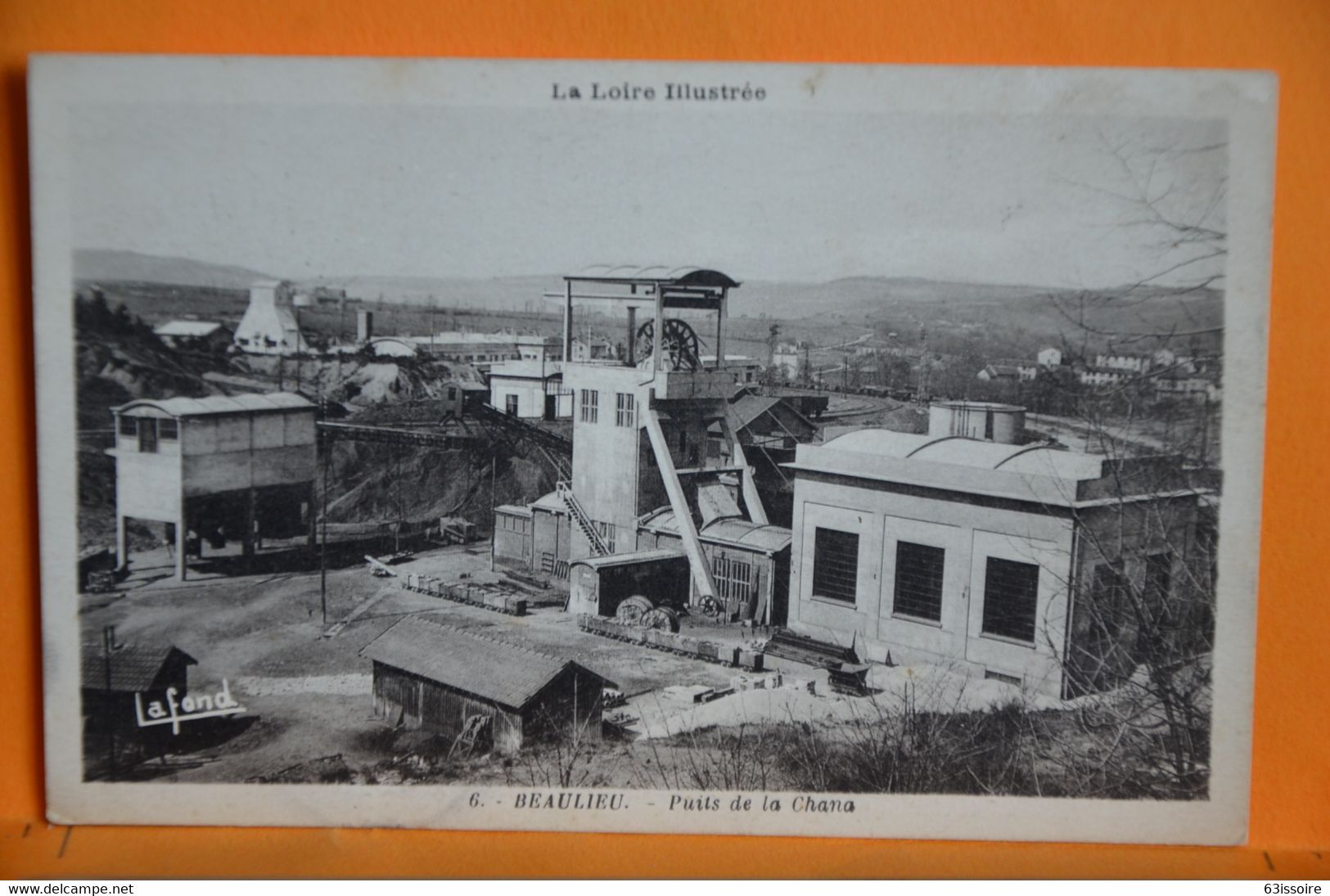

L’industrie minière suscite la construction de logements comme à Roche-la-Molière, à proximité du puits de la Chana

L’industrie minière suscite la construction de logements comme à Roche-la-Molière, à proximité du puits de la Chana

La zone du Vigneron à Unieux, proche de la caserne du même nom construite par l’entreprise Holtzer

La zone du Vigneron à Unieux, proche de la caserne du même nom construite par l’entreprise Holtzer

C’est à cette époque que sont construits les grands ensembles, c’est-à-dire les groupes d’habitations supérieurs à 500 voire 1 000 logements.

La première opération locale est celle de Beaulieu-Le Rond-point, construite à partir de 1953. L’objectif pour le maire de l’époque, Alexandre de Fraissinette est de « donner (…) un logement sain à chaque travailleur, nécessité vitale pour tous les hommes dès leur naissance ».

Après Beaulieu en plusieurs tranches (Montchovet, la Palle, la Marandinière puis la Métare), c’est à Montreynaud, à La Cotonne, à Firminy-Vert, au Bouchet, à Fonsala que les habitants découvrent le confort moderne, l’eau à l’évier, les sanitaires, le chauffage central.

« Les gens vivent soit dans des taudis, soit chez leurs parents à cause de la pénurie de logements. Ils arrivent à Beaulieu et découvrent un appartement lumineux, la verdure, les sanitaires, le chauffage, la baignoire. On ne se rend pas compte aujourd’hui mais à l’époque c’est la révolution » explique Rachid Kaddour, enseignant-chercheur à l’Ecole nationale d’architecture de Saint-Etienne et spécialiste du logement social.

Le tournant des années 70

Beaucoup de logements sociaux sont construits entre le début des années 1950 et la décennie 1970. De 500 000, leur nombre passe à près de 3 millions en 1975. On change de paradigme dans les années 1970.

L’économie de la région stéphanoise est en crise. Le bassin industriel doit se reconvertir, les ouvriers, les occupants du parc de logements sociaux sont les premiers touchés. Ces quartiers connaissent alors des difficultés.

La phase rénovation

Après une longue phase de construction, il est l’heure de rénover. La ZUP de Montreynaud est réhabilitée de 1977 à 1983, avec un grand nom de l’architecture : Christian Devillers.

Montchovet connait également des travaux et le président de la République, François Mitterrand lui rend visite incognito le 10 août.

L’architecture évolue et porte la préférence à de petits immeubles et des maisons individuelles. La qualité de construction et d’habitation devient une condition. Il n’est plus besoin de construire vite et en grand nombre.

Les organismes de logements sociaux réhabilitent dorénavant d’anciens bâtiments comme rue de la Paix ou place Fourneyron à Saint-Étienne et visent parfois des emblèmes du patrimoine historique local : 23 logements sociaux sont présents dans l’aménagement du site Giron aux côtés des galeries des antiquaires dans les années 1980.

Le logement social est devenu protéiforme et synonymes parfois d’immeubles neuf ou d’immeubles anciens et cossus d’apparence bourgeoise.